Rechtsextremer Opferrevisionismus

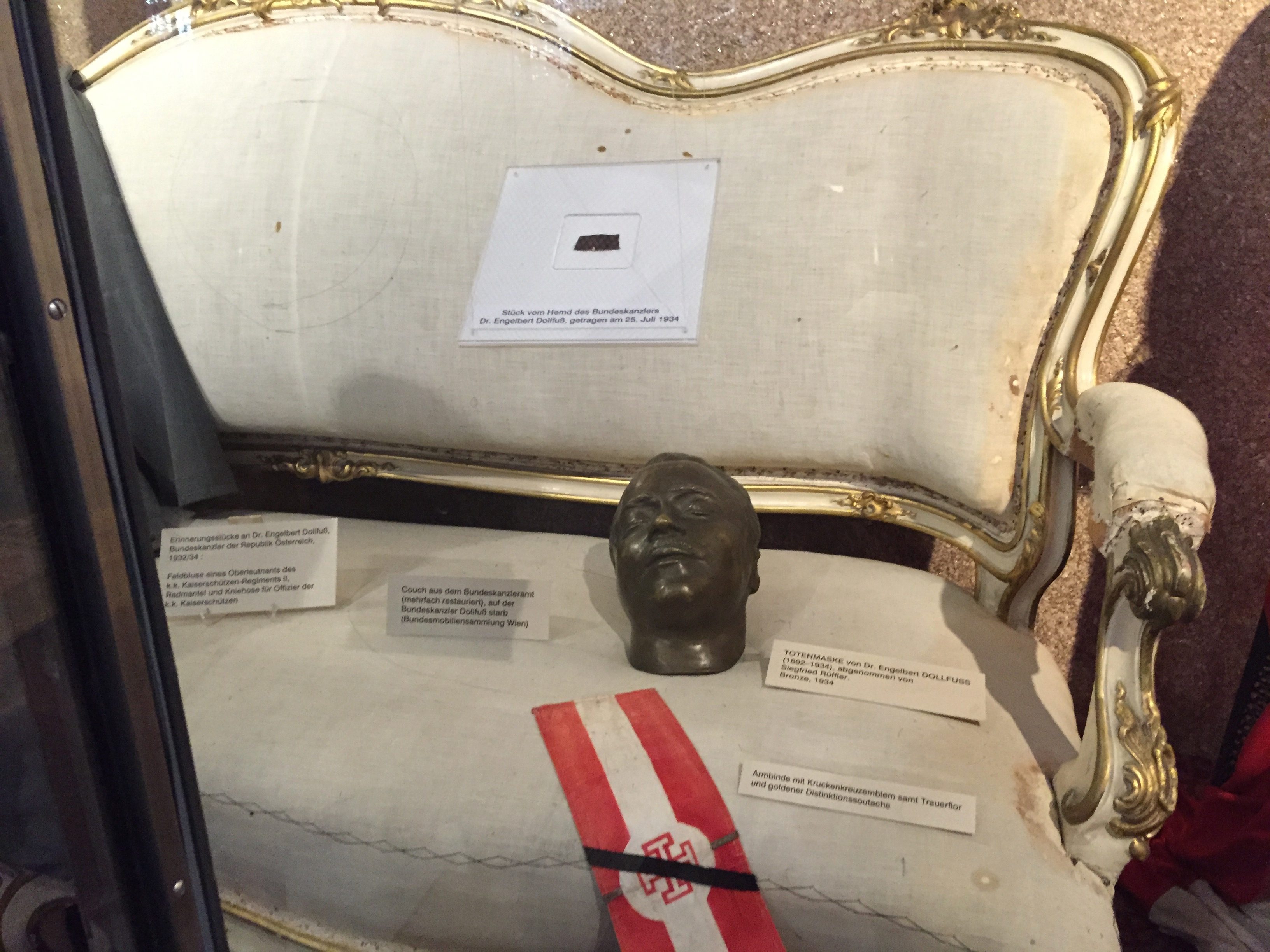

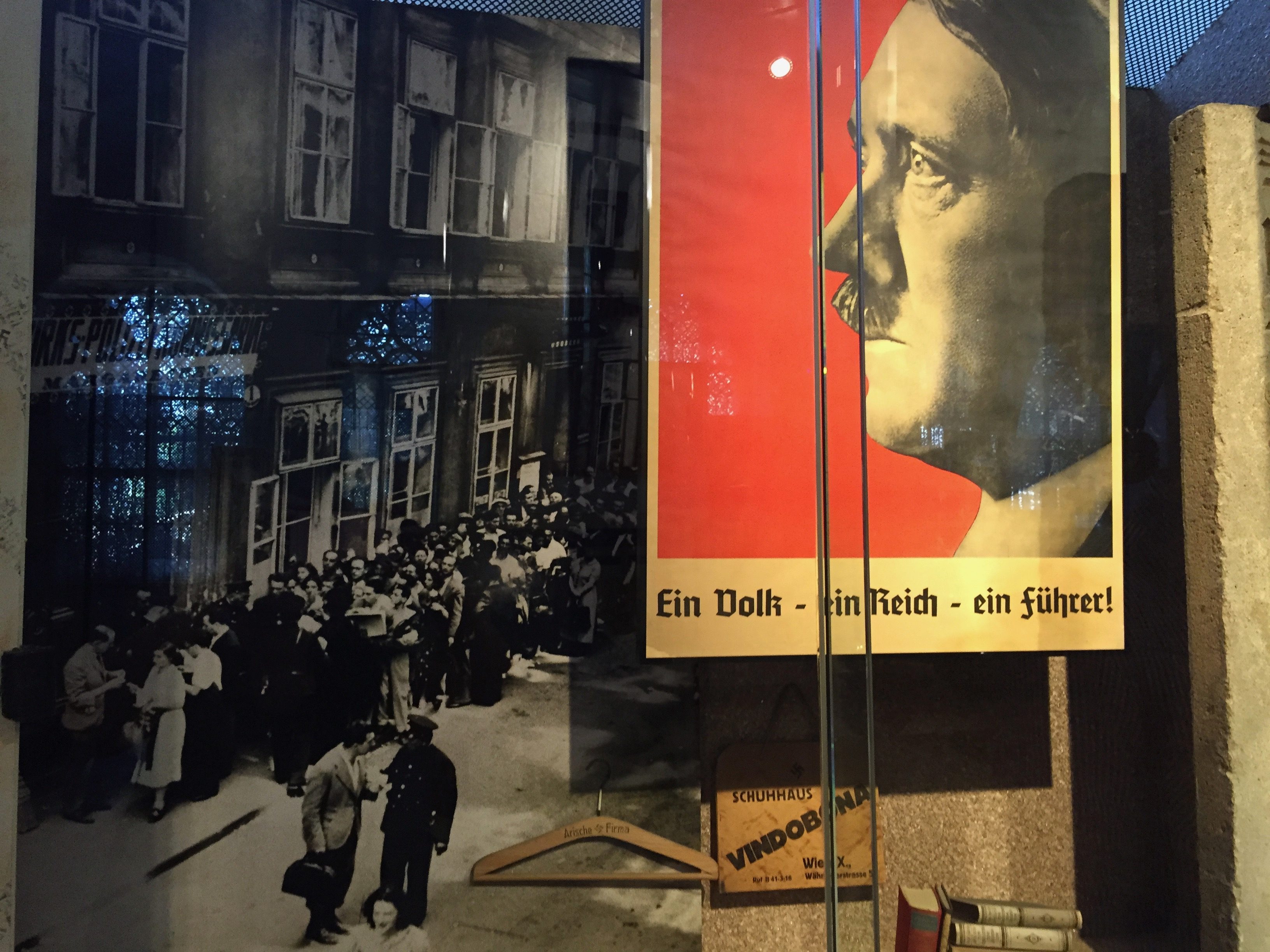

Zu der überbordenden Fülle an Objekten – mitunter haufenweise Kriegs- und Propagandamaterial – gibt es kaum Text oder sonst irgendwelche kritischen Einbettungen. In einer Studie von 2011 mit dem Titel „Zeitgeschichte ausstellen in Österreich“ heißt es dazu: „Die Objekte der Ausstellung Republik und Diktatur wirken wie Requisiten eines Stückes, dessen Text nicht vorgegeben ist.“ (Leidinger/Moritz 2011, S. 42) Der Schau sei ein „illustrativer Charakter zu attestieren“ (ebd.).

Was das konkret bedeutet, erörtert die Historikerin Ina Markova in einem Kapitel ihres Buches „Die NS-Zeit im Bildgedächtnis der Zweiten Republik“ (2018, S. 164–168). Die Autorin findet überaus kritische Worte für die HGM Dauerausstellung in Saal 7:

„Generell arbeitet die Ausstellung mit wenig fotografischem Material, sondern mit meist unkontextualisierten Objekten. Grundsätzlich ist das Narrativ jenes des ‚Phönix aus der Asche’ – vom ‚Staat, den niemand wollte’, zur Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik. Das HGM ist typisch für einen Zeitgeist, der sich in rückwärtsgewandter Manier an das ‚große Erbe’ der Monarchie klammert.“ (Markova 2018, S. 164)

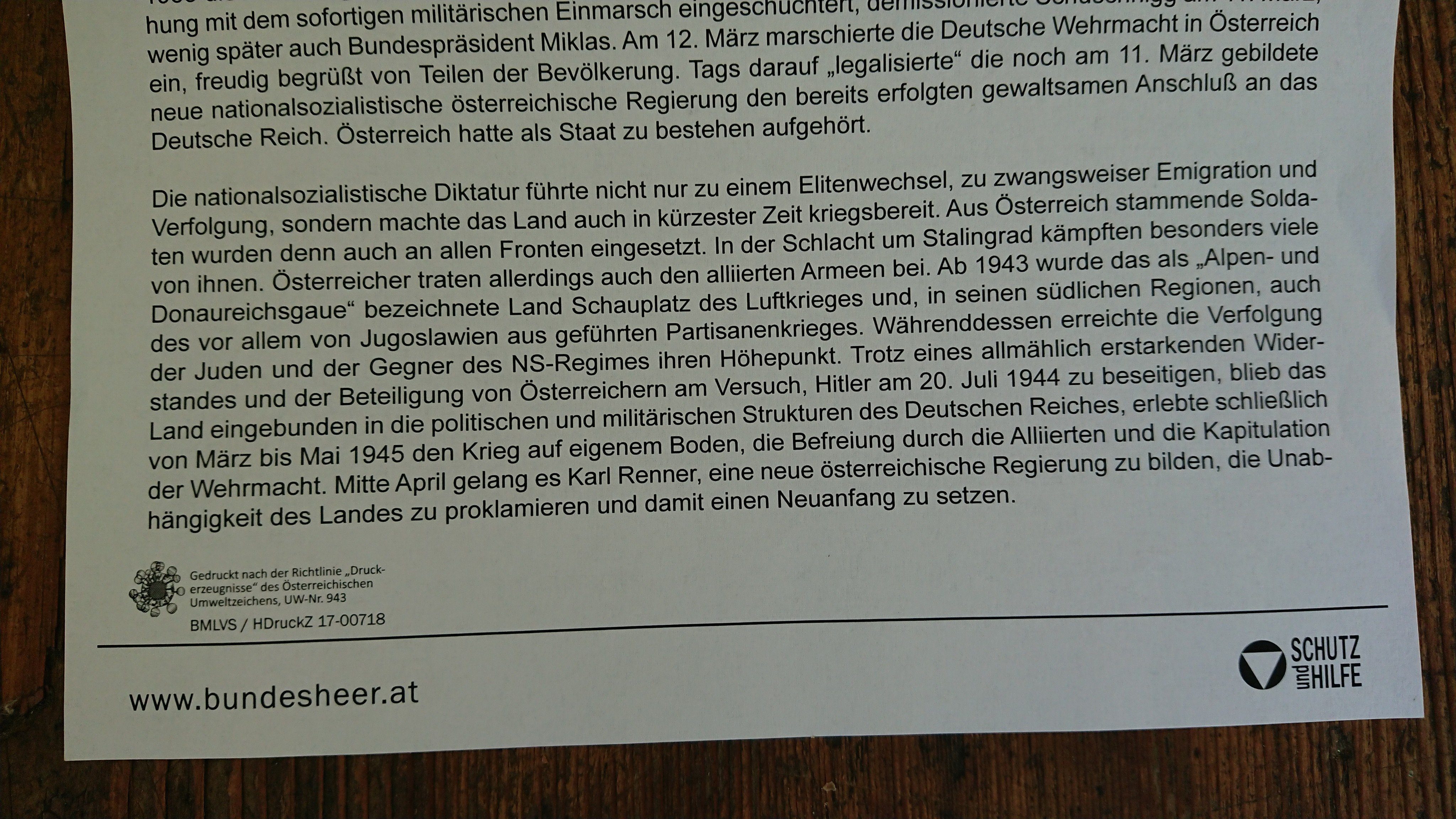

Zu den wenigen Textquellen in Saal 7 zählt ein am Eingang erhältliches Informationsblatt (1), das einen Abriss der österreichischen Geschichte von 1918 bis 1945 liefert. Der Text ist kurz und inhaltlich fragwürdig. So wird etwa der Austrofaschismus nicht als Faschismus (und geschweige denn als NS-Wegbereiter im Sinne einer Faschisierung der Gesellschaft) benannt, sondern verharmlosend umschrieben: Die Regierung Dollfuß habe 1933 „die bisherige demokratische durch eine ‚berufsständische’ Verfassung“ ersetzt. Der Holocaust wird nicht einmal erwähnt! Lediglich von „Verfolgung der Juden und der Gegner des NS-Regimes“ ist die Rede, nicht von deren systematischer Ermordung. Dafür wird der österreichische Widerstand gegen den NS überbetont:

„Trotz eines allmählich erstarkenden Widerstandes und der Beteiligung von Österreichern am Versuch Hitler am 20. Juli 1944 zu beseitigen, blieb das Land eingebunden in die politischen und militärischen Strukturen des Deutschen Reiches, erlebte schließlich von März bis Mai 1945 den Krieg auf eigenem Boden, die Befreiung durch die Alliierten und die Kapitulation der Wehrmacht.“

Hier handelt es sich um eine sehr problematische Verzerrung: Denn während die österreichische Beteiligung am NS-Vernichtungsprogramm bzw. dem Vernichtungskrieg in Osteuropa verschwiegen wird, wird der vergleichsweise marginale Widerstand gegen den NS aktiv erwähnt. Zudem ist die Ausdrucksweise des zitierten Satzes suggestiv und irreführend: Während im ersten Teil des Satzes Österreicher bezüglich des Widerstands gegen den NS als handelnde Akteure beschrieben werden, formuliert man im zweiten Teil des Satzes die Tatsache, dass erst der Sieg der Alliierten dem mörderischen Treiben der deutsch-österreichischen Volksgemeinschaft ein Ende gemacht hat, passiv-schicksalhaft und euphemistisch: Das Land sei „eingebunden“ in den NS-Staat geblieben und habe den Krieg „erlebt“, anstatt aktiv daran beteiligt gewesen zu sein.

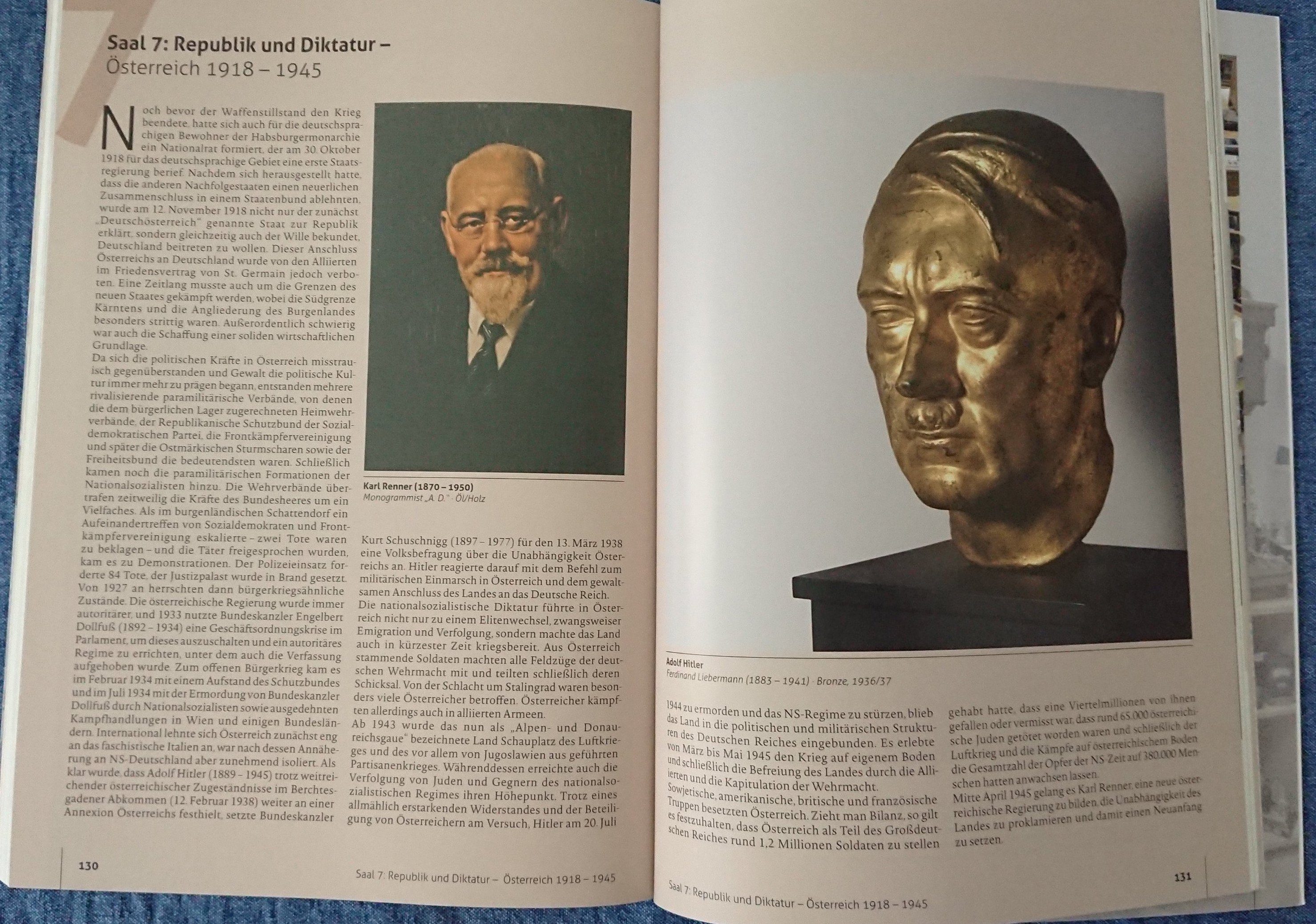

Auch in einer Publikation des HGM von 2016 finden sich befremdliche Formulierungen hinsichtlich der österreichischen NS-Vergangenheit. Der dortige Text zu Saal 7 gleicht jenem Infoblatt über weite Teile aufs Wort. Dankenswerterweise wird hier wenigstens erwähnt, dass der Austrofaschismus ein „autoritäres Regime“ war, „unter dem auch die Verfassung aufgehoben wurde“ (HGM 2016, S. 130). Auch der Abschnitt zu Österreich als Teil des NS-Regimes stimmt weitgehend mit dem oben zitierten überein, allerdings gibt es in der Publikation einen zusätzlichen Satz, der Bilanz zu den österreichischen Todesopfern zieht. Dabei werden Opfer der Shoah und gefallene Wehrmachtsoldaten ohne jede Unterscheidung dargestellt:

„Zieht man Bilanz, so gilt es festzuhalten, dass Österreich als Teil des Großdeutschen Reiches rund 1,2 Millionen Soldaten zu stellen gehabt hatte, dass eine Viertelmillionen [sic!] von ihnen gefallen oder vermisst war, dass rund 65.000 österreichische Juden getötet worden waren und schließlich der Luftkrieg und die Kämpfe auf österreichischem Boden die Gesamtzahl der Opfer der NS-Zeit auf 380.000 Menschen hatte anwachsen lassen.“ (ebd., S. 131)

Die Opfer des NS-Vernichtungsprogramms und Wehrmachtsoldaten unter die „Gesamtzahl der Opfer“ zu subsumieren ist nichts anderes als eine Steilvorlage für rechtsextreme und revisionistische Umdeutungen der Geschichte. Dass österreichische Wehrmachtsoldaten auch Täter waren, wird freilich auch hier nicht erwähnt. Als Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller wird in der Publikation übrigens angegeben: Republik Österreich/Bundesminister für Landesverteidigung und Sport.

zu Teil 1: Das HGM als identitäre Projektionsfläche

zu Teil 3: Rechtsextreme Literatur und Wehrmachtspanzer im Museumsshop

zu Teil 4: Eine Panzerschau mit NS-Reliquien

zu Teil 5: Der Minister lässt die Vorwürfe prüfen

Fußnoten

1 HGM-Infoblatt von Saal 7: „Republik und Diktatur – Österreich 1918 bis 1945“; bei einem HGM-Besuch im Mai 2019 entnommen.

Literatur

Leidinger, Hannes/Moritz, Verena (2011): Die Last der Historie. Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien und die Darstellung der Geschichte bis 1945. In Rupnow/Uhl (Hg.): Zeitgeschichte ausstellen in Österreich: Museen – Gedenkstätten – Ausstellungen. Wien: Böhlau Verlag, S. 15–44.

Markova, Ina (2018): Die NS-Zeit im Bildgedächtnis der Zweiten Republik. Band 6, Der Nationalsozialismus und seine Folgen. Innsbruck/Wien/Bozen: StudienVerlag, S. 164–168.

Ortner, Christian et al. (2016): Heeresgeschichtliches Museum im Wiener Arsenal. Eine Publikation des Heeresgeschichtlichen Museum. Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Republik Österreich/Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, BMLVS. Wien: Verlag Militaria GmbH.