Wenngleich zu vermuten ist, dass das Verbotsgesetz in den Reihen der FPÖ zu keinem Zeitpunkt auf breite Zustimmung gestoßen sein dürfte, beschränkten sich die Angriffe auf dieses Bundesgesetz über viele Jahre auf Äußerungen von Einzelpersonen und wurden in der Regel kaum vor einer breiteren Öffentlichkeit getätigt. Dies änderte sich 2007, als der damals noch relativ junge Parteiobmann, Heinz Christian Strache, in einem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten das Verbotsgesetz mit aller Deutlichkeit in Frage stellte. Dadurch wurde nicht nur ein Damm gebrochen, sondern auch ein bestimmtes „Wording“ für vermeintliche „Verbotsgesetzkritik“ vorgegeben. Seitdem sind führende Politiker_innen der Partei immer wieder durch ähnliche Äußerungen ausgefallen und die Ablehnung des Gesetzes stellt dementsprechend kein Tabu mehr dar.

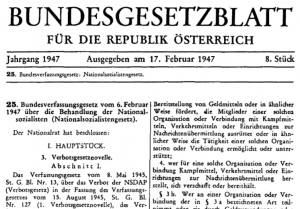

Die entscheidende Novelle des Verbotsgesetzes trat am 18.2.1947, also vor 70 Jahren, in Kraft.

Das wirksamste Mittel

Jenes Gesetz, das uns heute als Verbotsgesetz bekannt ist, wurde bereits unmittelbar nach Ende des zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 von der provisorischen Regierung in Österreich eingeführt, jedoch erst 1947 nach einer umfassenden Novelle mit dem heute bekannten Namen versehen. Es diente ursprünglich einerseits dazu, die NSDAP zu verbieten und andererseits die Entnazifizierung in Österreich gesetzlich zu regeln. Erst 1992 kam es zu einer entscheidenden Novellierung bzw. Ergänzung des Gesetzes, welche seitdem auch explizit auch die „Leugnung, Verharmlosung, Gutheißung und Rechtfertigung des nationalsozialistischen Völkermordes oder anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit verboten, wenn dies in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder (…) sonst öffentlich auf eine Weise, daß es vielen Menschen zugänglich wird, geschieht“ unter Strafe stellt. Bis heute ist es das wirksamste Mittel um gegen auf strafrechtlicher Ebene gegen die beschriebenen Delikte vorzugehen

Strache: nicht mehr zweckdienlich

Rechtsextremen und Neonazis war es jedoch von Beginn an ein Dorn im Auge, da ihre Betätigungsbereiche dadurch – zumindest theoretisch — eingeschränkt wurden. Unter den ablehnenden Stimmen tut sich seit rund zehn Jahren auch die FPÖ besonders hervor. Initialzünder dafür war ein Interview der Vorarlberger Nachrichten mit Heinz Christian Strache 2007, in welchem sie danach fragten, wie er zum Verbotsgesetz stehe und ob er es abschaffen wolle. In der Antwort sprach sich Strache nicht nur für eine „offene Diskussion“ darüber aus, „ob dieses Gesetz überhaupt noch zweckdienlich“ sei, da „Experten und Universitätsprofessoren“ dies bezweifeln würden. Die Meinungsfreiheit sei zudem ein „entscheidendes Gut“ und eine „demokratische Gesellschaft“ müsse auch „verrückte und dumme Meinungen aushalten“, führte er weiters aus. Gerade freiheitliche Politiker würden immer wieder erleben, dass sie „mit Diffamierungen und Kampagnen kriminalisiert und in eine Ecke gestellt werden, in die sie nicht gehören“. (Quelle VN)

Mit dieser Position blieb er in der Partei nicht alleine und der damalige Nationalratsabgeordnete und spätere dritte Nationalratspräsident, Martin Graf, sowie die spätere Präsidentschaftskandidatin Barbara Rosenkranz eilten ihm hinterher und untermauerten Straches Ausfälligkeiten mit ähnlichen Statements.

RFJ: aktiv für die Abschaffung stark machen

Knapp ein Monat später sorgte auch der Ring freiheitlicher Jugend Deutschlandsberg (RFJ) für einen Eklat, da der damalige Obmann des RFJ und heutige Identitäre, Stefan Juritz, in einer Presseaussendung die Abschaffung des Verbotsgesetzes forderte. Anlass dafür war die Verhaftung von drei rechtsextremen Führungskadern des Bunds freier Jugend (BFJ), denen Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen wurden. In der Aussendung hieß es, dass der RFJ Deutschlandsberg sich stets „für Meinungsfreiheit und gegen Denkverbote und Zensur stark gemacht“ habe und es deshalb nur logisch sei, „dass wir uns auch aktiv für die Abschaffung eines Gesetzes stark machen, das politische Meinungsäußerungen mit exorbitant hohen Haftstrafen bedroht.“ (Quelle ORF-Stmk) Auch in diesem Fall wurden seitens der FPÖ keine Rügen verteilt. Im Gegenteil unterstützte der damalige steirische FPÖ-Obmann Gerhard Kurzmann die „jungen Menschen“, die halt „idealistisch gesinnt“ seien und das Verbotsgesetz als Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung sehen würden. Kurzmann ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er nicht nur davon sprach, dass die Freiheitlichen gegen Denkverbote wären, sondern davon überzeugt seien, „dass Inquisition, dass also irgendwelche Dogmen heute keine Gültigkeit mehr haben, und es ist ja nicht nur die FPÖ, die darüber nachdenkt, ob das Verbotsgesetz überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich bin dafür, dass man darüber diskutiert, ob dieses Gesetz nicht abgeschafft werden sollte“. (Quelle ORF Stmk)

Rosenkranz: Anlass zum Missbrauch

Wenige Jahre später, 2010, sorgte vor allem Barbara Rosenkranz während ihrer Präsidentschaftskandidatur für Aussehen. In Zuge von Interviews in der ZIB 2 und Ö1 im Wahlkampf stellte die langjährige FPÖ Politikerin (erneut) das Verbotsgesetz in Frage, indem sie meinte, dass jener Teil, der sich mit der Meinungsäußerung befasse, ein „sehr unklares Tatbild hat“ und „damit zum politischen Missbrauch guten Anlass gibt“. Auch „absurde, skurrile und verwerfliche Meinungen“ müssten der Meinungsfreiheit entsprechend zugelassen werden. Zudem betonte sie, dass die FPÖ „das Wort ‚Freiheit’ im Namen“ trage und „eine Tradition darin [hat], Bürgerrechte, das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Meinungsfreiheit ganz an die Spitze ihrer Forderungen zu stellen“.

Wie bereits erwähnt, bezog Barbara Rosenkranz 2010 jedoch nicht zum ersten Mal Stellung gegen das Verbotsgesetz. Neben der Unterstützung von Strache 2007, hatte sie bereits Anfang der 1990er in einem Interview erklärt, dass nicht nur sie, sondern auch Beamte des Justizministeriums der Auffassung wären, „dass es keine günstige Lösung ist, Meinungen zu verbieten“. Als der ehemalige freiheitliche Bundesrat John Gudenus 2006 wegen Holocaust-Leugnung angeklagt wurde, bewertete seine getätigten Aussagen als „freie Meinungsäußerung“. Ein Jahr später führte sie im ORF aus, dass „das Verbotsgesetz so wie es ist, […] ausufernd, schwammig, dem Missbrauch Tür und Tor öffnend, nicht im Einklang mit unserer Verfassung, die ja Meinungsfreiheit gewährt“ stehen würde. (Quelle Wiener Zeitung) Da Rosenkranz diese Vorstöße gegen das Verbotsgesetz eher schadeten als nutzen, zog Strache die Notbremse. In einer Pressekonferenz betonte er, dass „niemand“ in der FPÖ für Abschaffung des Verbotsgesetzes sei und Rosenkranz lediglich „Böses“ unterstellt werde. Dennoch müsse unterschieden werden zwischen jenen, die aus „Dummheit“ oder „jugendlichem Übermut“ eine „blöde Meinung“ äußern, und jenen, die die Demokratie angreifen.