Leberkäse und Schweinsbraten, die Lieblingsspeisen von Haimbuchner, sind schon ziemlich deftige Kost, aber sein Lieblingsautor Salomon übertrifft das bei weitem. Der Schriftsteller Salomon ist mittlerweile weitgehend unbekannt. Wenn ihn ein blauer Spitzenpolitiker aber als Lieblingsautor benennt und so wieder bekannt machen will, dann ist es zweifellos angebracht, sich mit ihm zu beschäftigen und die Verbindungslinien zwischen den beiden zu suchen.

Salomon, geboren im Jahr 1902 als Spross einer Adelsfamilie, wurde schon im zarten Alter von 16 Jahren Mitglied rechtsextremer militanter Gruppierungen. 1920 nahm er am Kapp-Putsch, einem gescheiterten Putschversuch gegen die Weimarer Republik teil.

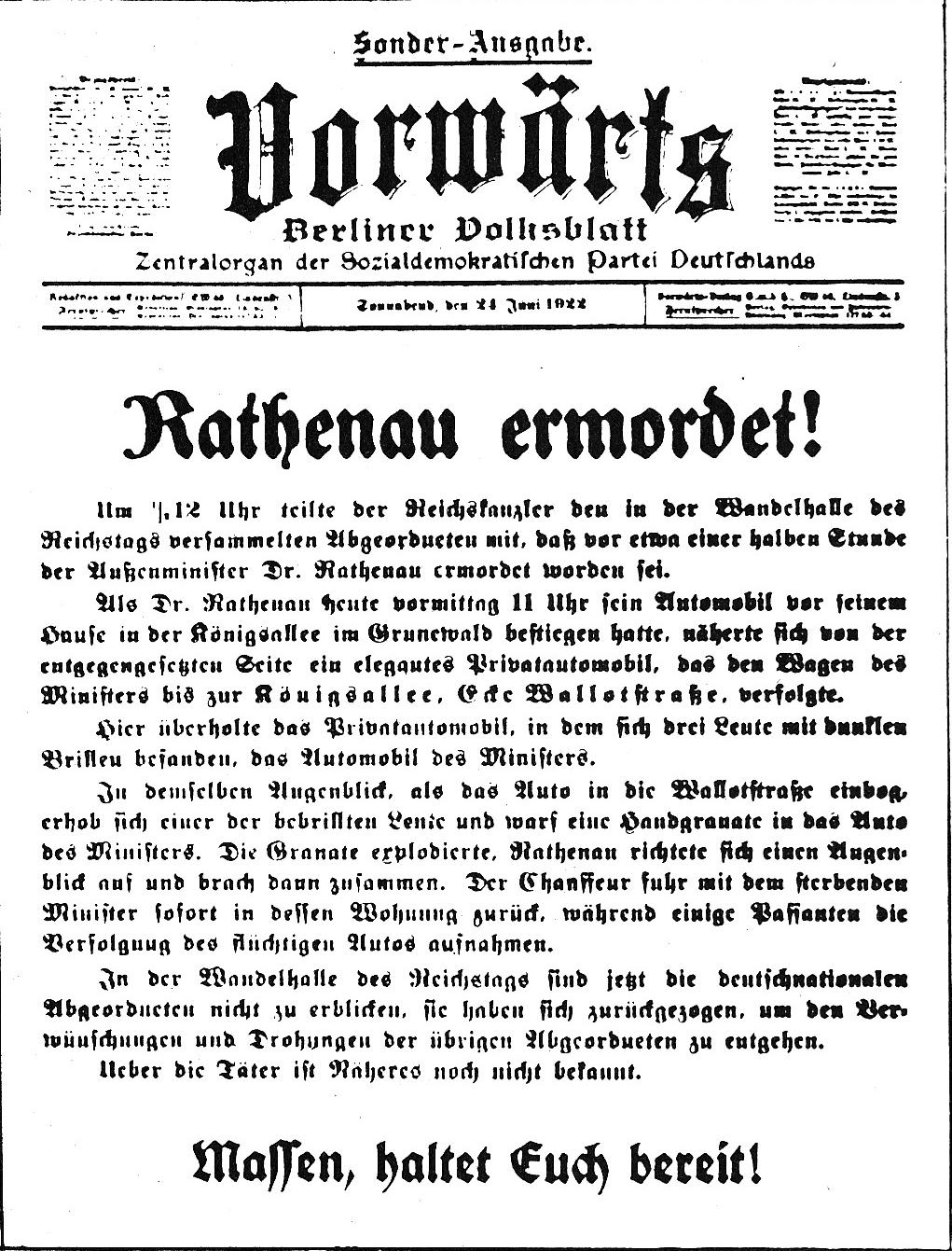

1922 war er beteiligt an der Ermordung des deutschen Außenministers Walter Rathenau, wurde dafür vor ein Gericht gestellt und auch verurteilt. Der 20-jährige Salomon war zuvor schon an einem Feme-Mordversuch an einem Mitglied der rechtsextremen, antisemitischen und klandestinen Terrororganisation Consul beteiligt, zu der auch er gehörte.

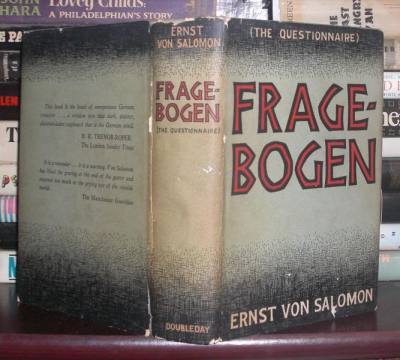

Eigentlich ist der politische Lebenslauf Salomons, der eng mit seiner literarischen Karriere verknüpft ist, in dem Wikipedia-Eintrag über ihn sehr gut dargestellt. Sein wichtigstes Werk vor der Nazi-Ära war wohl der Roman „Die Geächteten“ (1930), der ebenso stark autobiographische Züge aufwies wie das Nachkriegsopus „Der Fragebogen“, das ein Bestseller wurde.

Der Fragebogen

In den „Geächteten“ (1930) glorifizierte Salomon seine Putsch- und Terror-Ära, in dem Roman „Der Fragebogen“ (1951) beklagte Salomon sein Schicksal als von den US-Behörden mit dem „Fragebogen“ zur Entnazifizierung belasteter Nazi. Denn Salomon war nicht nur rechtsextremer Terrorist, sondern auch Nazi. Allerdings ein Nazi mit Brüchen: ein Antisemit mit einer jüdischen Freundin, ein elitärer und gewalttätiger Rechtsextremist, dem die Nazis zu simpel waren, ein Nationalsozialist, der trotz Parteibuch in Distanz zum Regime blieb, ein Schriftsteller, der im NS-Regime ordentlich verdiente, aber einem Freund mitteilte: „… vielmehr bin ich ein ganz korruptes Schwein geworden, das den schäbigen Rest von Seele glatt für die Brosamen verkauft, welche vom reich besetzten Tisch der UFA fallen.“

Der österreichische Schriftsteller Alfred Polgar hat mit Ernst von Salomon und dessen Roman „Der Fragebogen“ in dem Aufsatz „Eine gespenstische Erscheinung“ abgerechnet, es schon vorher in einem Brief als „voll faschistisch-nazistischer Propaganda“ bezeichnet. Das Buch war in den Nachkriegsjahren deswegen so beliebt, weil es Salomon literarisch gelang, die von den US-Entnazifizierungsprogrammen erfassten Altnazis, egal ob Parteigranden und Einpeitscher oder einfache Parteisoldaten, hinter der Botschaft zu versammeln, dass „den Deutschen“ schon wieder Unrecht geschehe.

„Dass aber die Nationalsozialisten mit Salomon das Ziel teilten, Deutschland um jeden Preis zu neuer Größe zu verhelfen, fällt dabei völlig unter den Tisch. Ernst von Salomon ist nicht angetreten, um alles anders zu machen als die Nationalsozialisten, sondern um es besser zu machen. Seine Abwendung von der Politik nach 1933 ist von dem Gefühl bestimmt, dass Hitler und seine Anhänger den Nationalismus verhunzt hätten.“ (Frankfurter Rundschau)

Möglicherweise ist das auch ein Anknüpfungspunkt für Haimbuchners Vorliebe für Salomon. Vielleicht sind es auch die vielen Brüche und Identitäten bei Salomon, die Haimbuchner an Salomon faszinieren. Oder sein elitäres Selbstverständnis, das bei Haimbuchner nicht nur in seiner Mitgliedschaft zu einem Corps (Corps Alemannia Wien zu Linz), sondern auch in seiner Verbindung zum Witikobund (dessen stellvertretender Vorsitzender Haimbuchner war) oder auch seiner Rolle beim Attersee-Kreis zum Ausdruck kommt.

Unterm Strich bleibt: Ernst von Salomon war rechtsextremer Gewalttäter, der an einem wesentlichen politischen Mord (Walter Rathenau) bzw. Mordversuchen beteiligt war, der Nationalsozialist war, aber sich in seine private Lebensführung von den Nazis nicht dreinreden lassen wollte, und der über all das ein in den Nachkriegsjahren aus bestimmten Gründen erfolgreiches Buch geschrieben hat.

Lesenswert: Rüdiger Ahrens, Die Verhunzer des Nationalismus, Frankfurter Rundschau.