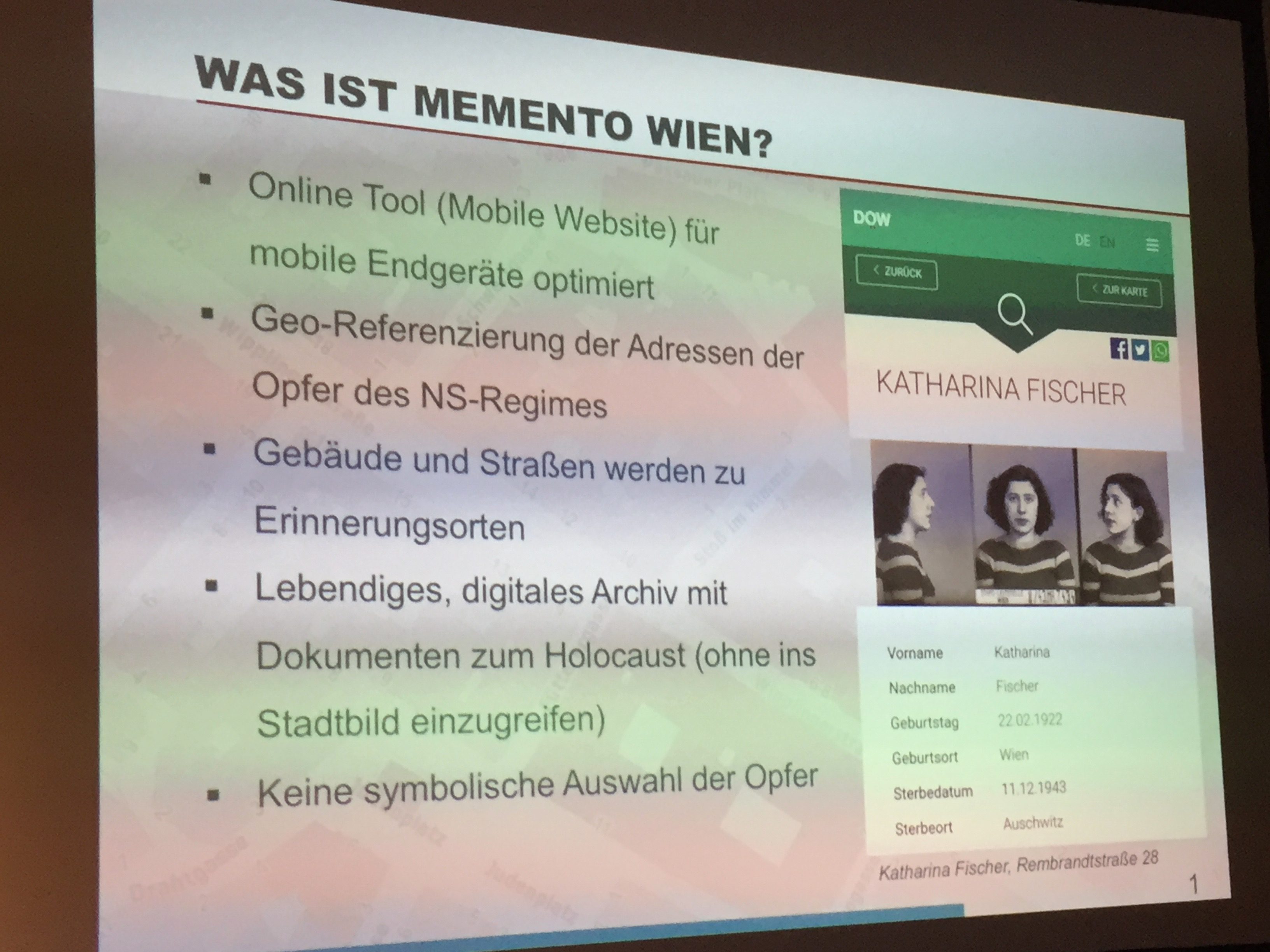

2016 veröffentlichte das DÖW sein für mobile Endgeräte optimiertes Online-Tool Memento Wien, das über eine Suchfunktion oder Geo-Lokalisierung auf dem Wiener Stadtplan die letzten Wohnadressen der im Holocaust ermordeten Opfer sichtbar macht. Dabei wurden nicht nur die Namen der Opfer erfasst, sondern auch Unmengen an Archivmaterialien eingespeist: Das geht je nach Verfügbarkeit von Transportlisten, über Fotos der Opfer bis zu Aufnahmen der Gebäude, in der die Opfer zuletzt in Wien gelebt hatten.

„Interessierte haben dadurch die Möglichkeit, in Interaktion mit der Geschichte ihrer Umgebung zu treten und mehr über die Schicksale der Verfolgten zu erfahren. (…) So wird insbesondere die Entrechtung, Vertreibung und Ermordung der österreichischen Jüdinnen und Juden virtuell sichtbar – mehr als 5000 Todesopfer stammten alleine aus dem Ersten Bezirk. Memento Wien berücksichtigt aber auch die Opfer der politischen Verfolgung und lässt die Geschichte von Widerstand und politischer Verfolgung an verschiedenen Punkten der Innenstadt aufleuchten.“ (über das Projekt Memento Wien)

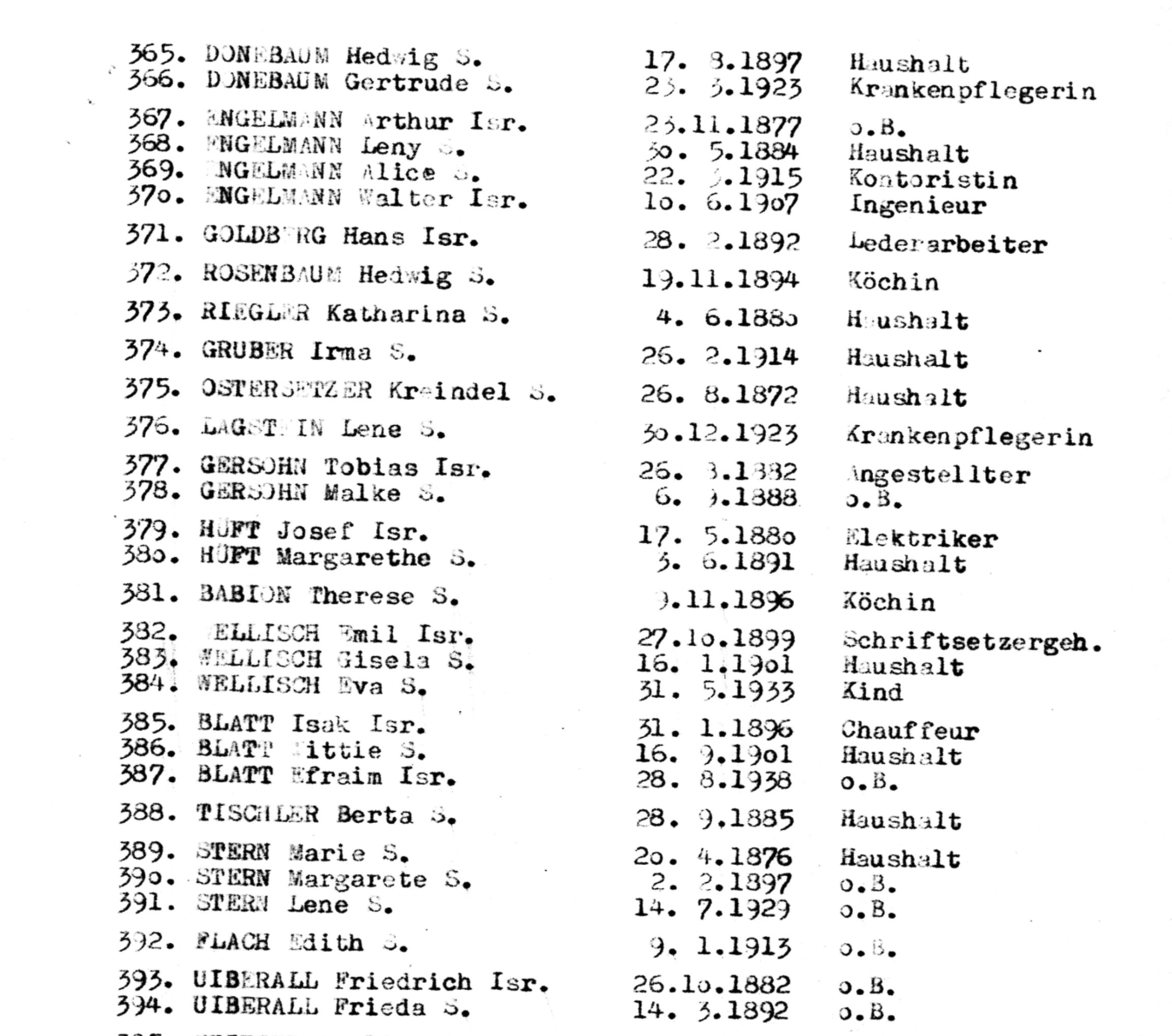

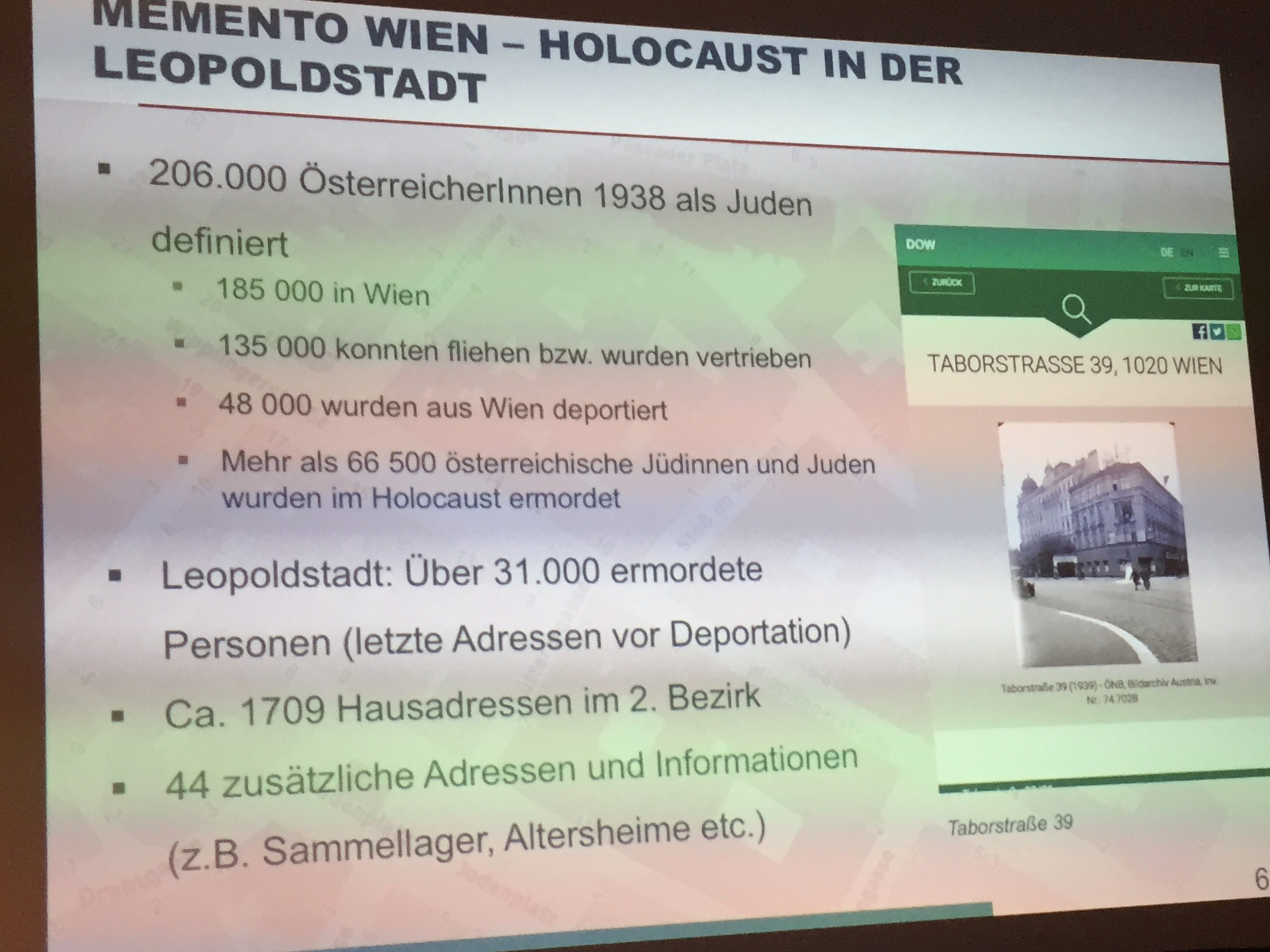

Gestern wurde das Tool nun um den Zweiten Bezirk erweitert: Mehr als 31.000 der insgesamt ca. 48.000 jüdischen Opfer aus Wien hatten ihre letzte Wohnadresse in der Leopoldstadt. Alleine aus einzelnen Sammellagern und Sammelwohnungen wurden hunderte von Menschen meist in der Nacht abgeholt und in die KZ deportiert.

Wenn Mitglieder der Regierung etwa über das Trümmerfrauen-Denkmal nun versuchen, die historische Opferthese wiederzubeleben, zeigt Memento Wien, wer die wirklichen Opfer des nationalsozialistischen Verbrecherregimes waren, welche Schicksale, welche Menschen hinter den nackten Zahlen der Ermordeten stehen.

Am 6. November wird Memento mit einer Reihe von weiteren Bezirken online gehen: Landstraße, Wieden, Margareten, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund, Meidling, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und Floridsdorf. Die Brigittenau folgt im kommenden Jahr.

Das Projekt entstand mit Finanzierung des Wissenschaftsministeriums, es folgten dann weitere Fördergeber, die eine Erweiterung über den Ersten Bezirk hinaus möglich gemacht haben. Bedauerlich ist, dass sich nicht alle Wiener Gemeindebezirke dazu entschließen konnten, sich am Projekt zu beteiligen. Memento Wien muss also vorerst unvollständig bleiben. Dennoch versteht sich Memento „nicht als abgeschlossenes Projekt, sondern vielmehr als Tool, das kontinuierlich um neue Dokumente erweitert werden soll. Ziel ist ein lebendiges Archiv, das Einzelschicksale in der unmittelbaren Umgebung erstehen lässt.“ Schon jetzt haben sich Privatpersonen gemeldet, die Materialien zu einzelnen Personen oder Orten beisteuern konnten und die sukzessive in das Tool eingearbeitet werden.

Der Wiener Stadtplan wird nun also um eine weitere Perspektive erweitert: Wer waren die Menschen, die vielleicht in der Nachbarschaft gelebt haben oder sogar in der eigenen Wohnung oder im Grätzel? Memento gibt den Opfern Namen und Gesichter, und das ist vermutlich die wirksamste Form, den Holocaust irgendwie begreifbar zu machen und Empathie zu wecken.